高圧と低圧の違いについて|エネフィット

Blog

電気のお役立ちブログ

2021.04.07

電気のお役立ち情報

テーマ:

高圧と低圧の違いについて

今回は高圧電力と低圧電力の違いについてご紹介致します。

まずは簡単にそれぞれの特徴をご紹介します。

・高圧

- 6600Vの高圧電力を施設内に設置されたキュービクルで受電する

- キュービクルで100Vや200Vに変圧して電気を使う

- 契約電力が50kW以上である

・低圧

- 柱状変圧器で100Vや200Vに変圧された電気を受電する

- 電気はそのまま使用できる

- 契約電力が50kW未満である

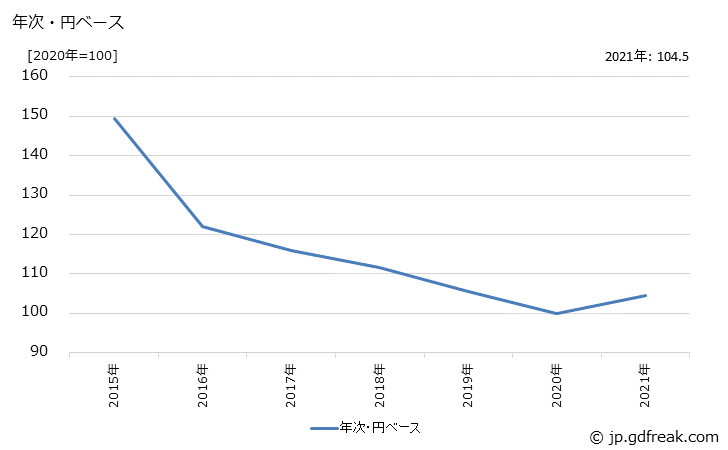

高圧電力は、柱状変圧器(トランス)を介さずに6600Vの電気が各施設に設置された高圧受電設備に届けられることから、そう呼ばれております。6600Vの電気は受電設備において、200Vまたは100Vに変圧された後、施設内の各所に分電されます。高圧電力は工場や大型商業施設で使われております。また、電気料金を安くする為にマンションで一括受電する場合もあります。

低圧電力は、発電所で作られた電気が、変電所を通り電圧を下げながら運ばれます。このとき、電柱に設置されているトランスによって200Vまたは100Vに変圧された後に建物側で受電します。電気の使用量が原則50kW未満の場合に低圧電力の契約ができ、50kW以上になると高圧電力の契約が必要になります。

ではなぜ、高圧と低圧のように電気の使い方、届けられ方が分けられているのでしょうか?

一般的に電気を運ぶ途中の送電施設や接続部、電線など、すべての場所で送電損失が発生します。この時、電圧の高い状態で運ぶほうが、送電損失は少なく、効率的です。しかし、国内で使用される電気機器は100V用か200V用であるため、6600Vのまま届けられても使う事ができません。そこで変圧する為のトランスが必要になります。トランスは電気の使用量により、容量の大きなものが必要になりますが、容量が大きければそれだけ物理的なサイズも大きくなります。

このとき、ある程度以下の使用量に適したトランスであれば、電柱の上に取付可能なサイズになります。しかし、それ以上のものになると、サイズ的にも重量的にも、電柱に取り付けるのが難しくなります。

そこで50kWを目安として、高圧電力では大型のトランスを含めた受電設備を受電側で設置し、送電効率のよい6600Vで受電します。一方ですべての契約者に受電設備を準備し、トランスが小さくても対応できる低圧では、電力会社が電柱に設置しているものを利用します。

以上の理由から、高圧と低圧に送電、受電方法が分かれています。